[英国艺术家 Sarah Blood 的作品《Round Hole 1-0 Square Peg》。]

梦境中心在距离市中心地铁站200米的一栋大楼16层。虽说在繁华地段,但找起来一点都不容易,在此之前我在网上试图搜索梦境中心,没有任何相关信息,仿佛是个不存在的地方。

出电梯左拐,是一个玻璃门,玻璃门的后面是一条走廊,几个关着门的房间,没有开灯。黑暗中,墙上亮着的LED灯管组成的“后已梦境中心”几个字显得更加醒目,看不出现在是不是“上班”时间。目前光凭名字,我还不知道这里到底是什么地方。研究机构?治疗机构?还是……保健养生?

别犯傻了,怎么可能是保健养生,明信片上显然不是邀请昔日老师来放松一下的节奏。

玻璃门靠右侧有一个电子锁,需要刷卡,下面还有一个按钮,大概是门铃吧。我按了一下,听到“叮”的一声。奇怪的是,这“叮”的一声是从电子锁的扬声器中传来,而屋里似乎什么声音都没有。

但没多久,走廊上一个房间门打开,走出来一个穿着白大褂的年轻女孩,问我找谁。

“请问董先生在吗?”

“这里没有一位董先生。”女孩回答我。

没有董先生?

“那么,请问一下,这个地方是做什么的?”

“这里是一个私人研究机构,请问您是怎么找到这里的呢?”

女孩看起来也很疑惑,我猜是因为这里很少有陌生人直接找上门,属于大隐隐于互联网的场所。

“就是从姓董的先生那里知道的,你确定没有这个人?”

“我再去帮你问一下。请稍等。”

女孩转身回屋。不知怎么我心里泛起一个念头:如果这里真的没有我要找的人,就这么回去也好。哪怕白跑一趟。

不一会儿,女孩出来了。她按了一下走廊的开关,玻璃门缓缓拉开。

“请进吧。”女孩并没有告诉我回去问的结果,只是将我请进来。

女孩带我走进她刚走出来的房间。

房间一进门,是一张很大的白色会议桌,会议桌的后面有两个相对着的办公桌,一个很整齐,一个乱到不像话。右手边的墙上有三个很大的挂框,一副星空,一副大脑神经元,还有一副是一个艺术家的作品,从人的脊柱伸出许多神经来,像是电线一般连接着各种各样的电子设备。左手边的墙上还有一个门。

“后老师在里面的房间等你。”女孩走过去打开那扇门,做了一个“请”的手势。

后老师?

我走进门,里面是一个办公室,有一组小沙发,和一张很大的桌子,桌子前坐着一个陌生男人,也穿着白大褂。和我记忆力的董建国一点影子都不沾。

“好了你回去吧。”他对我身后的女孩说。

女孩听到后转身离开,并顺手将门关了起来。

“您好,请问你要找的那位董先生是做什么的?”这个被女孩称作后老师的人带着友善的表情问我。

同时他打量着我的脸,好像在回忆什么。

走进这个中心之后,如同进入了另一个独立于这个世界的空间,进到小房间关上门之后我才明白过来,这里做了非常彻底的隔音处理。难怪我在外面时一点也没听到里面的门铃声。

“我听到说这里有一个梦境中心,虽然不知道具体在做什么,但我一直受到噩梦的困扰,觉得过来看看或许能想点办法。以前认识的一位叫董建国的故人,似乎是在这里工作。所以想来这里咨询一下。”

“哦?你是怎么样听说的呢?”

既然让我进来了,那么这里应该和董建国有点关系。我稍作思考,决定还是把那张明信片取出来交给他。

他看到明信片一愣,又反复看了看我的脸。

“你已经长这么大了,我几乎都认不出来你了!不过仔细一看,还是有点像妈妈。”

“你是董叔叔?”

他笑了一下,“这里没有董叔叔,这是我的名片。”

他从桌子上的名片盒取出一张名片递给我,我接过这张简单的名片,上面只有名字和一个电话号码。

“后已?有后这个姓吗?神话里后羿不算。”

“有,比较少,但是有。还有我才30岁,以后不要叫我叔叔什么的。”

照这个状况来看,我面前的这个人就应该是董建国了,出于什么原因如今已经改头换面,不愿再提起过去的身世。不过可恶装什么嫩,照我印象他绝对有四十以上,现代整容科技真发达。

后已又拿起我我带来的明信片,“李教授已经昏迷了,你是怎么看到这张明信片的?”

我说就在病床边桌子上的书里发现的,他小吃了一惊。

“我后来知道他昏迷,还去医院看过一次他,原来就在病房里。听到他昏迷的消息时还想怎么这么不巧,这张明信片要被别的人看到就麻烦了。还好是从你这里拿回来,你有给别人提起过吗?”

“没。”

“那就好,总算心里一颗石头落了地。当时没办法光明正大去找他,只好用这个名字引他过来,实在做了件冒险的昏事。”

“你找李教授做什么?”

“这个以后再说,你先说说你来找我做什么,你的噩梦有多严重呢?”

我大概讲了我一直做噩梦的事,不过也只讲了噩梦的部分,“看到这里叫梦境中心,所以好奇来看一下,刚才那个女孩说这里是研究机构,到底是研究什么的?”

“等一下你就知道了。你先跟我来实验室吧。”

“可以解决?”

“来了再说。算是做个检查吧。”

后已起身,带我走出办公室,我看到刚才接待我的女孩坐的是那张奇乱的办公桌。

在走廊的尽头的一个房间,又刷卡打开一扇门,来到他所说的实验室。

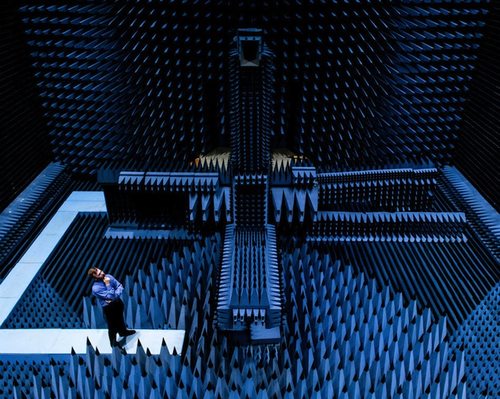

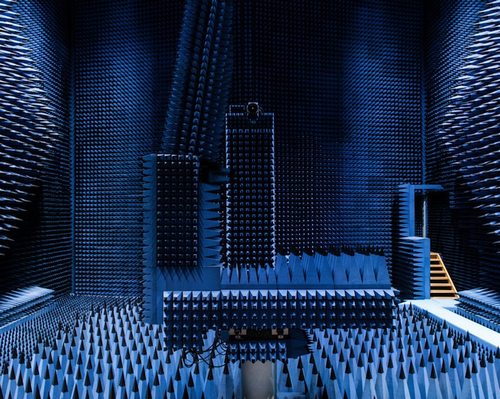

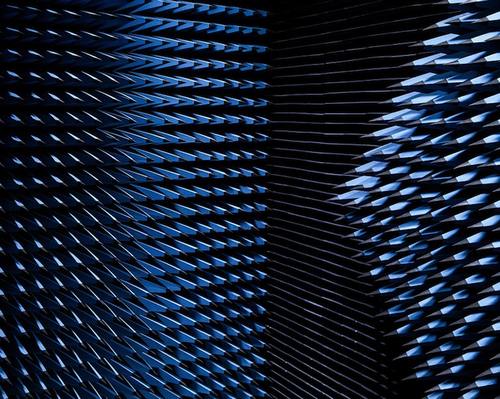

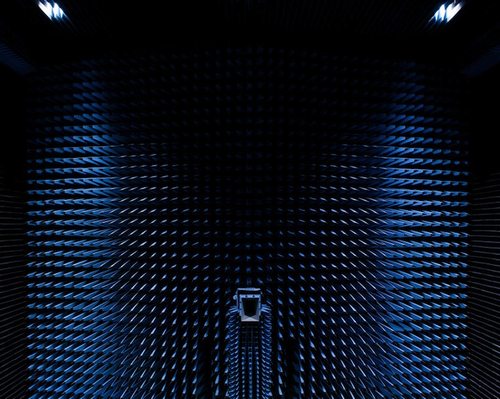

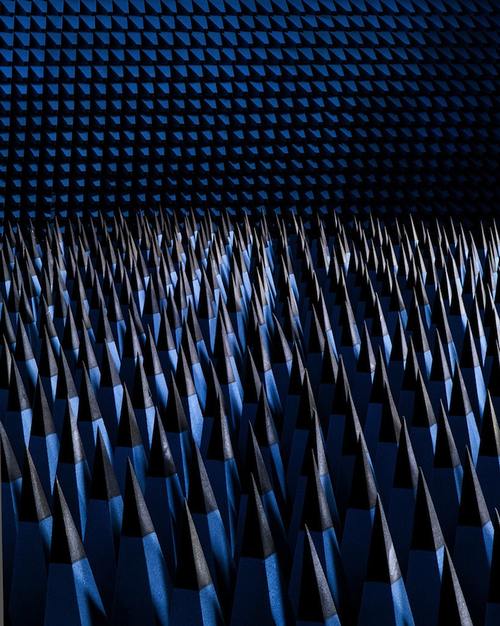

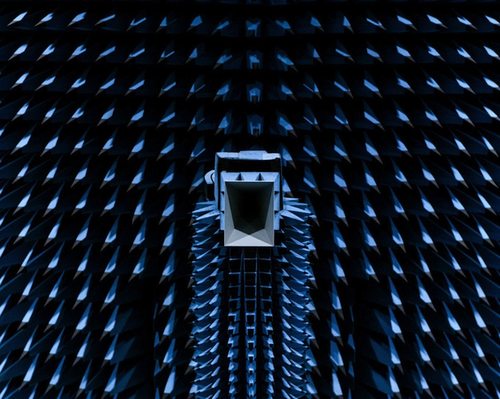

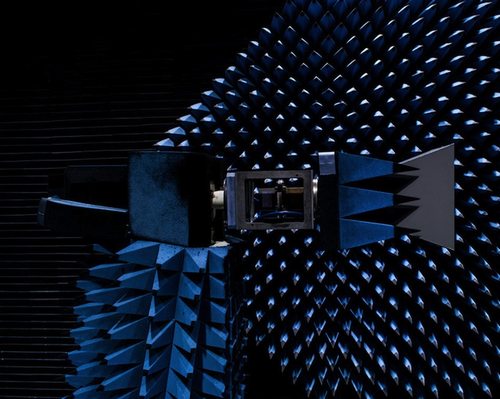

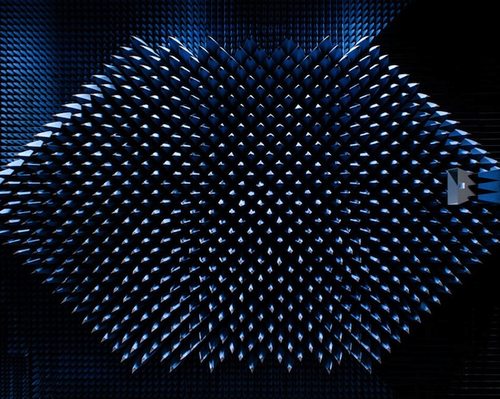

一进门我就震惊了,巨大的蓝色房间布满了铅笔头一样的棱锥型吸音材料,从墙壁一直布置到天花板,就连地板也是,光线很暗,有点梦幻又有点恐怖,能看清的只有一条小路通往中间的实验装置。

后已让我躺在一张看起来无比舒服的躺椅上,躺上去之后发现这张椅子比看起来的还要舒服。之后他在我旁边坐下来,从工作台上拿起一个连着一堆仪器的头盔让我戴上。头盔未来感十足,比看上去要轻,可以包裹住耳朵和眼睛,但并不觉得不舒适。

“从现在起你试着进入睡眠并开始做梦,梦到一半的时候,我会给你一个提示,然后你就会在梦中醒来。这种醒不是真的醒过来,而是在梦中意识到自己在做梦。之后你可能会意识到一些问题,彻底醒来时把这些告诉我就可以了。”

“我能先问几个问题吗?我现在有点紧张,没到晚上,怕等下会睡不着。还有,一旦我在梦里醒来,还能够控制自己真正醒来吗?”

“能否控制自己真的醒来我不能确定,到时候你自己尝试一下,我这里觉得差不多的时候,可以摇醒你。睡不着的问题不用担心,闭上眼睛,我会指引你睡着的。”

我闭上双眼,四下一片安静,在头盔中保证我身处一片黑暗,如同宇宙的尽头。我听到自己的呼吸声越来越大,大到不能心平气和入睡,我试着控制自己轻轻地呼吸,可是呼吸一慢又有点缺氧……

这时,眼前似乎闪出一个亮点。在我还没意识清楚的时候就消失了,过一会儿又闪了一下,我猜是后已操作头盔下的屏幕打出来的光,透过眼皮打在视网膜上。接着出现了更多的亮点一闪一闪,有些闪过的亮点并不会立刻消失而是留在视网膜上片刻,我眼球活动时会跟着眼球一起转,新的亮点打出来,旧的亮点就会跟上去,渐渐形成一个圆形的轨迹,看着看着就困了,不一会儿我便进入梦乡……

梦里是一望无际的瓦房房顶,我从一个房顶跳到另一个,后面追着好几个人,我不知道为什么他们要追我,甚至不知道他们追我是要做什么,只是心里一阵恐惧,心想决不能让他们抓住。

我跑啊跑,渐渐觉得身体变得沉重起来,呼吸依旧正常,没有喘气却非常累。往前看去,屋顶一直消失在地平线,那里太阳就要落山了,夕阳的余辉给屋檐上波浪形的瓦片镶上了金色的蕾丝,此时我只有往夕阳的方向跑。下意识觉得如果跑不到后果不堪设想。

又跑了很久,太阳已经彻底落山了,天空一点光线都不剩,体力完全不用担心,我发现是心累。很奇怪我依旧可以看清楚瓦房在前方延绵不绝,后面的几个人始终保持在不远不近的位置。

忽然前方太阳落山的方向,闪烁出一颗星星,接着又一颗,星光一面闪烁,一面漩涡般划着圈,如同梵高的油画一般。天空越来越亮,忽然一颗明亮的流星划过天际,之后又重新暗下去,那一颗流星唤醒了我,开始意识到自己当前是在梦中!

全身此时忽然充满了新的力量,之前的疲劳也不见了,跑起来变得更加轻松,我开始思考起梦里面我为何还如此遵循现实的物理定律,难道不能飞起来吗?我动用各种意念,想试图飞起来,可是想不到。这和我在现实里面的经历类似,我常常幻想如果我有一条人类退化前的尾巴,我要如何操作它,可是不管我怎么想像自己尾骨的部分长出来一条尾巴,那里都是空空荡荡的,无法想像的到实感。

在梦中也一样飞不起来,唉。

在梦中醒来,梦不会和之前天翻地覆,我后面的人依旧追着我,我无法创造或者改变什么,手里不会忽然出来一把剑或者一团火球。但是已经够了,解放出来的是我的大脑,我会回头观察这些人是谁,在我“醒来”之前,我是不会去想这样一些问题的,我不知道为什么他们要追我,不知道他们追我是要做什么,也不会想去问为什么。而现在,我则会问这一切是为什么?

“你们是谁?”

“奔心”对方回答我。

“什么?”

“奔心”对方重新说了一遍。

什么鬼东西?

我停下脚步,我此前根本没考虑为什么要逃,完全是不假思索再跑。看到我停下来,那几个人也有点意外,停了下来开始和我说话,听了一会儿发现居然还是日语。我也会一点日语,于是和他们交谈起来,可恶很多句子我听不懂,只好反复说“不好意思我没明白,你们是要做什么?”杂七杂八的回答中,有个人的话我总算听懂了,“我们要杀你”。

既然如此,我就不能如你们所愿了,我趁他们不注意,忽然翻身跃下瓦房:我此前何苦一根筋往前跑呢?恢复意识之前的我居然没有想到还有这么一条路近在脚下。

但是我跳下去之前也没看下面是什么,一下落我才发现我是在非常高的高空!

下降的时候没有那么大的失重感,不然我可能就真醒了。慢慢我才看清,我要降落的下面是一片海。这一片海总觉得哪里有点眼熟。正当我回忆这是哪儿的时候,忽然一阵狂风刮来,我在空中转了个圈,一种“站不稳”的感觉袭来……

我被后已摇醒了。

“怎么了?”看着后已有点严肃的表情,“我还没到觉得要醒来的时候。”

“你刚才还是在做梦吗?我这里数据显示的是你已经醒了,但是始终没看到你睁眼,觉得不对劲才摇醒你。”

“怎么会?我还在……”我忽然想起在哪里见过那片海,急忙打住,“哦没事了。”

后已又盯着我看了一会儿,从旁边工作台上拿过一条长长的绘有脑波的纸带对我说:“你详细讲一下刚才的梦境吧。”

我开始复述那个梦,但是结尾的时候有意将从屋顶跳下的场景作为结束,隐瞒了那片海。

复述完,后已用手指轻轻敲着桌子,思考着。

“你目前的梦境显示出你有严重的认知障碍,但是具体生活中却又看不出来,这样的情况非常少见,因为大多数人的认知障碍都较为明显。”

忽然,后已敲着桌子的手停了下来,抬头问我:“你是不是会看见一些别人看不到的人?”

是问“不存在的人”吗?这个问题出乎意料,因为从来不会有人提起也不可能提起,他们是“不存在的人”嘛。难道后已也是“不存在的人”之一?

“你是能力者吗?”

我反问他。

到了这个地方,早已经注意他是能力者,还有那个女孩。

“我想应该是,如果你说的能力者的意思我没理解错的话。”

我忽然又想到一个问题:“对了,你知道日语‘奔心’是什么意思吗?梦里要杀我的人,是这么称自己的。”

当年李教授日文极好,自从学科建立起来就和日本的科研机构紧密联系,所以他的学生经常去日本学习或交流,日语都不在话下。

后已也不例外。

“奔心?是分身的意思吧?这倒是个意味深长的名字。”

前一阵有一个产品火了,看到许多人都提到它,叫做 Remee 眼罩。这不是这一期要介绍的产品,因为多年前就有过类似的产品,并且已经停产了。原理很简单,就是通过眼罩内的小灯,在睡眠的 REM 快动眼期对人眼进行刺激,以达到梦中的人“知道自己在做梦”的效果。

但是如何知道人有没有进入 REM 呢?要么借助仪器,要么是能力者(感觉有剧透)。Remee 眼罩靠的是什么?据说是靠猜的(……)。所以应该很不靠谱。其实刺激可以是多种多样的,我以前有睡觉带耳机的习惯,后来发现这样做梦醒来时很累,经常半梦半醒,极少数有那么一小段时间知道自己是在做梦。

而且不是所有人都能进入“知梦”的境界,就算知道,也未必控制的了。故事后面会有详细的解释。

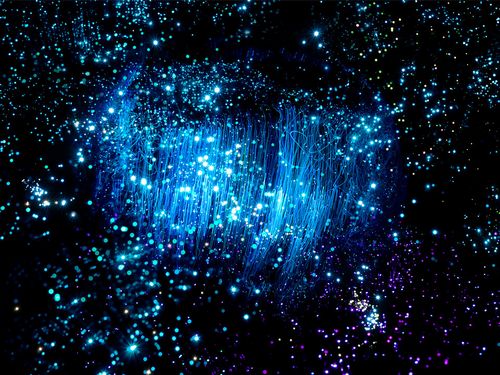

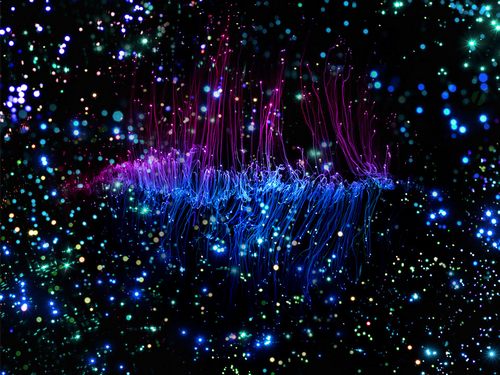

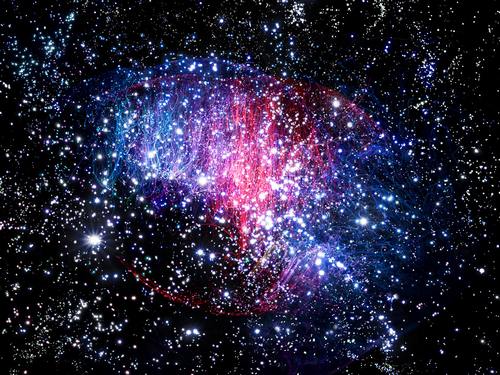

[看大脑的神经元会想到星空,但是这些图两者都不是,虽然主题是《星云》,可实际只是玻璃光纤灯在黑暗的屋子里拍成。瑞士摄影师 Fabian Oefner 迷恋哈勃望远镜拍摄的遥远太空,可是却没有一个2.5亿美元的工具在手,于是就凑合了一下,自己动手,丰衣足食。]

有人给我说他想在这个房间睡觉。这个世界上的人分两种:在这样的房间睡得着觉的,和在这样房间睡不着觉的。

[这是丹麦技术大学(Technical University of Denmark)的消音室,英国摄影师 Alastair Philip Wiper 在哥本哈根美术馆上举办的展览,曝光了这个神秘的科研机构,让人们注意到这些尖端科技在功能之外纯粹的美感。来源:my modern met ]

再发一组梦幻的建筑。

[德国艺术家 Sabine Weißinger 与 Friedrich Förster 组成的团体 Casa Magica 在科隆大教堂内部做的投影艺术。来源:DDN JAPAN ]

最后分享两个酷酷的短片。

Tao Tajima 制作的动画短片《Night Stroll》(夜游东京)。来源:vimeo

视频链接(pad 和手机用户可尝试点击)

上一期介绍过的伦敦创意团队 United Visual Artists ,这次和德国自行车厂 VANDEYK Contemporary Cycle 联手打造了迷幻自行车短片:《重塑车轮》

视频链接(pad 和手机用户可尝试点击)

(完)